折野(八幡神社)→東地→池→板ヶ谷→六部の仏→弥治郎岳→柴折→八幡神社

上は私の里山歩きのバイブルである「板東の山やま」です。大麻山周辺の歴史、また昔の人達がどのように山と接してきたのかが詳しく書かれています。登山のガイドブックではありませんが、自分の山歩きを何倍も面白くさせてくれた一冊です。

残念ながら著者の氏橋さんは昨年暮れに急逝されました。

7年程前、ご近所にお住まいの山友Fさんに氏橋さんのご自宅へ案内いただき貴重な山のお話しを沢山うかがいました。また帰り際には氏橋さんから最後の一冊ですと本書をいただきました。

「板ヶ谷」に関し興味深いことが書かれており、今回ゆっくりと歩いてみることにしました。

南から板東谷川沿いの林道を歩いても面白くないので、

折野・東地の谷を詰めてから板ヶ谷に降りました。

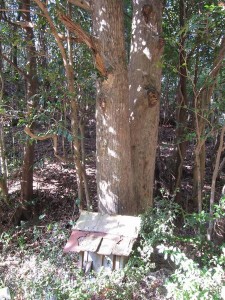

廃村になって随分たちますが、昔の田畑や石垣・生活の跡が彼方此方に残っています。道の脇にあった墓石には享和(西暦1800年頃)と刻まれています。2百年以上前にこの地で暮らした人々に思いを馳せながら歩いてきました。板野郡という地名が今は人がいないこの地の名に由来しているのは意外です。「昔は鳴門や北灘や大麻が板野郡だった」ぐらいしか知りませんでした。

六部の仏さんにお詣りしてから弥治郎岳まで谷を登り返し、弥治郎岳からは柴折に向け一気に尾根を下りました。

偶然ですが阿讃同人さんの車が停まっていたのでタイミングが良ければ山中でお会いできるのではと期待しながら歩いていました。谷を詰め主稜線を横切ったのが12:31分でしたので阿讃同人さんとは16分くらいのニアミスでした。また弥治郎岳を横切ったのが14:35。そのころ阿讃さんは三條山手前を歩かれていたようです。阿讃さんのパワフルさには驚きです!!

こんにちは。

残念です。もし神社で会えたら一緒に連れて行って貰えたのに。

でも、不思議ですね。先般は富ノ谷林道で遭遇、今回はニアミスなんて。

池のことは知っていましたが、無事に縦走が出来るかどうか先決でしたので、寄り道は出来ませんでした

下山後は、貴重な長靴でアスファルトは歩けませんので、川筋集落の三叉路周辺にジョギングシューズをデポしておきました。

帰途、「滝がある谷を詰めて大麻山に行った」とのお話を聞いたので、また楽しみが増えました。

では、また何処かでお会い出来ることを楽しみにしています。

こんばんは。

広い山なのに同じところを歩こうとするなんて本当に不思議ですね。

折野の山も面白いと思います。

滝というのは柴折滝のことでしょうか。

実は今日もお昼頃から柴折滝の北側の尾根を1つやっつけてきました。

北まで縦走して帰りは阿讃さんが上られたTVサテの尾根を下りましがシダが凄く茂っていて驚きました。前は歩きやすかったのですが...

徳島の滝は阿波名滝さんのページに詳しく書かれています。

毛面さんの恐ろしく正確な地図はとても助かります!

何度が行きましたが水量のある時はなかなかいい滝です。

昔、HPをしてたときにupしていたページが見つかりました。

このときは池を経由して鳥ヶ丸まで行きました。

裏山歩き、あと2ヶ月ぐらいは楽しみますので宜しくお願いします!

呼ばれて飛び出てジャジャジャジャ~ン!ハクション大魔王ならぬ毛面です。

新年になってからコメント狙ってたんですが、きっかけがなくて・・なので、有り難うございます。呼ぶより誹れとかいいますけど、さすが人格者のあとみっくさん。

板野の謂われ知りませんでした。また板野郡誌読み返してみます。「板東の山やま」も初めて知りました。

地元は軽んじてしまう(いつでもゆけると思って)傾向がありますので、いかんなぁと思いつつもやはり腰が重いんですよね。

あとみっくさんにも是非本を出していただきたいです!

現場復帰はまだまだ遠い毛面でした。遅まきながら今年も宜しくです。

ジャ~ン、ご登場ありがとうございます。

暫くぶりです。今年もどうぞよろしくお願いします。

やっぱり噂をしないといけませんね~

毛面さん抜きで滝のことは語れません!

昨日もNHKの「ダーウィンが来た」で東京の大学の森に住むアナグマを特集しているのを見て、前に毛面さんが我が町でアナグマの写真を撮っていたのを思い出し、急いで覗きにいきました。タヌキは目のところに黒い筋が横に入って、アナグマは縦に入る...何となく分かりました。ハクビシンというのもいますよね...外来のアライグマもいるとか。

毎朝、町の防災無線で「イノシシ、猿、カラス、アライグマの駆除をしているのでハンターを見かけたら近づかないでください」と流れています。山中で「妙なオッサン」見かけても撃たないでくださ~い!

どもども。アナグマ、意外と生態が知られてないようですねぇ。私が遭遇したのはどんくさいタヌキといった印象で、簡単に捕獲できそうでしたし、明るいのにうろうろしてたので、観察も容易に思われたのですけど。ハクビシンやアライグマは害獣指定みたいですけど、アナグマ・タヌキは違うようなので、元気に増えていって欲しいですね。そうそう、アライグマは阿波神社周辺に出没し、社を傷つけているとか、数年前TVで見た記憶があります。

板野郡誌読み直したところ、確かにありました!旧大麻社の裏に(大小)板か谷ああって、板を産出する場所だから「板の」となったとか。

他の説としては、板は塩のことだとか、また、イタノは葦田埜で神宅にある葦稲葉神社の吾田鹿葦津姫の神名を由来とすると言う説もあるようです。どうなんでしょうねぇ?

おはようございます。

毛面さんのアナグマ画像、半分寝ながら行動しているようで愛嬌がありますね。夜行性なので夜はアクティブになるのでしょうね。

イタノの名前の由来の説はいくつかあるんですね。

神宅の葦稲葉神社のことは上板町史にも出ていたように思います。

この辺りは由緒あるところ...?

「神宅」かんやけ、神様のお社があったところ?

「上板」かみいた、神居た、神様が居た?

それにしても、ありがたい地名です!

>「上板」かみいた、神居た

おお!面白い!万葉集の時代には神と上は違う発音だったそうですけど、どうなんだろう。ウィキには「平安時代後期から江戸時代初期(寛文4年)(1664年)までは板東郡・板西郡・・」とあるので、発祥は古いんですね!

大麻はんの辺りが上板なら面白いんですけど。

神宅も興味深い地名ですよね。発掘調査等お願いしたいところです。

>「上板」かみいた、神居た

これはあとみっくの寒いダジャレです。(笑)

葦稲葉神社は由緒ある神社のようですが...

藁半紙の古い「上板の伝説とわらべ歌」(昭和36年発行)という本に書かれていました。

http://awayama.com/ashiinabajinja.jpg

ネットでもウィキをはじめ沢山ヒットします。

「茅の原」というのは観音道途中の4番観音~6番観音のあたりのダダ広くなっているところを指します。大山寺も昔はその辺りにあったそうです。あの周辺を歩くときは瓦の欠片か何かないかと注意して歩きますが何も見つかっていません。古老に尋ねると昔は手水鉢があったと言います。茅の原を発掘調査をしたらいいのにという意見はずっと前からあります。

なるほど。茅の原という地名は鹿江姫あってこその名前のように思えますね。

しかし位階がそんな高かったとはしりませんでした。大麻、忌部より高かったとは・・。八倉姫はオオゲツヒメの地元での名前だろうと思っているのです。ヤマトの勢力圏に入る前の重要な神様だろうと。でも記紀に出てくるもののあまり重要とも思えない鹿江姫がそんな高位とは、不思議です。よくある事なのだろうか?

矢野の八倉比売神社周辺は、昔古墳巡りしたことがありますけど、神宅周辺もそのうち徘徊してみたいものです。神宅周辺の古墳は特に見るべきものがなさそうですけど、弥生遺跡となるとどうなのだろう。興味がありますねぇ。

鹿江比売神社と「神宅」というのもありました。

http://awayama.com/kanyake.jpg

神宅の名の由来もまんざらではないかも...?

古代史はよく分かりませんが、そうですね神宅周辺の古墳...

板野と上板の町境の丘の上(家の真北)で県教が発掘調査してたことがありました。ちょっと調べてみます。