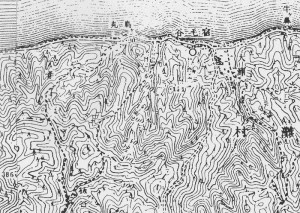

北灘の宿毛谷から海見峠は明治29年(1896年)の地図にも載っている古い道です。7年ほど前に上から降りようとしましたが籔で諦めました。今回は宿毛谷から道を確認しながらゆっくり峠を目指しました。はっきりした山道ですが途中猛烈なシダのブッシュがあります。

この道は昭和43・44年頃に鳴門岳友会が籔化した道を整備し、数年の間一般募集をして歩いていたようです。(下山後、鳴岳OBのA氏にTELで確認しました。感謝!)当時設置された道標が半世紀近く経った今も残っています。

峠道は独標361の東を巻いて西谷へ続いています。

海見峠があったとすれば361の東のコルではと想像しています。

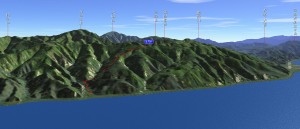

コースの断面図/カシミール3D

コースの断面図/カシミール3D 宿毛谷・伊宇賀神社

宿毛谷・伊宇賀神社 分岐・直進は破線の尾根道、右にとり尾根と谷を跨ぎ

分岐・直進は破線の尾根道、右にとり尾根と谷を跨ぎ

もう一つ西の尾根に取り付きます。 落ち葉の中で鳴岳の道標を見つけました。

落ち葉の中で鳴岳の道標を見つけました。

朽ちていますが文字ははっきり読めます。 淡路方向

淡路方向 立派な道(木馬道)

立派な道(木馬道) 海見峠にある鳴岳の道標

海見峠にある鳴岳の道標

寒い中お疲れ様です。寒い分空気が澄んでいて綺麗な海と空ですね。

伊宇賀神社が気になって調べてみたら、備前瑜伽神社の神様を分祀勧請したそうな。岡山が本家なんですね。松茂町には瑜伽神社があるのでこれも関係があるのでしょうか。備前島という地名もありますしね。黒崎八幡やその周囲の塩田は岡山と関係が深いようです。明神は広島、桑島は淡路。県北は結構移民(笑)が多いようです。

こんばんは。

古地図、毛面さんからお借りしている本からです。(長いことすみません!)昔の地図を見ながら峠などを巡るのも面白いです!

興味深いですね!いい漁場を求めて本土や淡路から辿り着き、住み心地がよく帰るのも面倒くさい...で移住というパターンかも知れませんね。

私も母方は折野なのでひょっとしたらルーツは移民組かもしれません。パイレーツ・オブ・瀬戸内海だったのかも。

北島町北村の神社にも「伊宇賀神社」がお祀りされているそうです。

看板見せて頂き感激です。私の入会前のS.43年11月に取り付けた物だろうと思います。

大麻山から鳥が丸、宿毛谷へ冬期には、毎年歩いた記憶があります。

岳友会の月報(岳友)は処分して有りませんが「30周年記念誌」に少し見られました。

思い出ありがとうございます。

情報ありがとうございました。

氏橋さんの本には当時一般募集したS.43年の「広報なると」が載っていました。

海見峠は大麻山-笠木峠-星越峠の分水嶺を歩くときには必ず通過するポイントで馴染みがありますが周辺の地形はとても複雑でトリッキーで「あれっ?」と思うことよくあります。

宿毛谷への古道、踏破されたのですね。

ルートファインデングが難しい処ですね。

「なるとの山やま」に載っていた、鳴門岳友会の大麻山から宿毛谷へのハイキングコースが気になっていたのですが、古道を通っているのですね。

ハイキングの地図を見ると、大麻山から日の丸山を越えているようにも思われますが、このコースを5時間程で歩くのでしょうか??

また、教えて下さい。

お疲れ様でした。

7年前のリベンジでした。

広報のハイキングコースを虫眼鏡で見ました。変な地図ですね。途中、日の丸山の南西尾根を登っているようにも見えますが標高差も大きくなるし時間的に日の丸を踏むのは不可能でしょうね。

板東谷川沿いに真っ直ぐに板ヶ谷を通って海見峠を目指したと思います。

道標の位置からから推測するコースとタイムは

大麻登山口10:00

大麻山頂上着11:30

大麻山頂上発12:30

上の時間は広報のもの

西谷に下山13:20(大麻山東尾根の鉄塔路を使う)

海見峠14:50

(海見峠道標には板東3時間、宿毛谷30分とあります。今日籔こぎしながら宿毛谷の伊宇賀神社に30分で降りました。)

宿毛谷着15:20(広報時間)

5時間ぐらいだと丁度こんな感じでしょうか。

無理はない時間配分だと思います。

コースをカシミールで簡単に計算すると

アバウトですが

距離:8.3km 累積標高:750m

概念図

板東谷川が西谷なんですね。このルートも昔は生活道だったんでしょうかね。

移民云々は、塩田絡みが大半のようです。うちは分家筋で、本家とも没交渉のためよく解りませんが、広島ルーツの可能性が・・。鳴門の塩田は、藩政末期に造られたのですが、岡山・広島の製塩技術者や労働者を募集し、開拓せしめたとか。「明神」は本来「安芸の神」だそうです。大元大明神が地名の由来です。

天ヶ津峰の猿の墓絡みで、大ザル斃したのは播州の猟師ですし、昔からあちこちと人の出入りがあったんでしょうね。和歌山と地名の相似や、弥生時代の出雲との関わり、古墳時代の畿内大和との関係とか、昔の人の行動力って凄いなぁと思わせる痕跡が随分とあります。あとみっくさんのバイタリティ見ると納得だったり。

流石によく調べていますね!

「あけのかみ」は安芸のかみだったんですね、なるほど

「みょうじん」と読ますところも関係があったのかもしれませんね。

歴史的なことは疎いのですが、和歌山は紀伊水道を挟んで同じような地名がたくさんありますね。

なんかロマンがありとても面白いです。

大麻山~海見峠~宿毛谷のコースとタイムありがとうございました。

海見峠から宿毛谷を三〇分は早いですね。

とにかく、日の丸山を通過していないことがわかり、疑問が解けました。いつかは、このコースを歩いてみたいものです。

今度、阿讃さんが歩かれた宿毛谷から真っ直ぐ南に入ってる破線を歩きたくなりました。

カシミールの空中写真「1974-1978」で見ると尾根道がはっきり見えていて驚きました。

ピンバック: 気になった分水嶺&峠めぐり | あとみっく